जड़ी-बूटियों का रहस्य: प्रकृति की देन और मानव का ज्ञान

अनादि काल से, जड़ी-बूटियाँ मानव अस्तित्व का अविभाज्य अंग रही हैं। आदिम युग से ही, मनुष्य ने अपने परिवेश में फैले पौधों का न केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए उपयोग किया, बल्कि रोगों के उपचार के लिए भी उन्हें सहारा बनाया। आज भी, जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अपने शिखर पर है, विश्व की लगभग 80% आबादी प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए पौधों-आधारित औषधियों पर निर्भर करती है।1 परंतु यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इन विभिन्न जड़ी-बूटियों में ये चमत्कारी औषधीय गुण कहाँ से आते हैं? यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति के जटिल रसायन विज्ञान, विकासवादी अनुकूलन और मानव के अथक अन्वेषण का एक गहन रहस्य है।

Table of Contents

1. प्रकृति का रसायन विज्ञान: प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स का भेद

जड़ी-बूटियों के औषधीय गुणों का गूढ़ रहस्य उनके भीतर समाहित रासायनिक यौगिकों में छिपा है। पौधों में मुख्य रूप से दो प्रकार के मेटाबोलाइट्स (चयापचय उत्पाद) पाए जाते हैं: प्राथमिक मेटाबोलाइट्स और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स।

- प्राथमिक मेटाबोलाइट्स: ये वे आधारभूत यौगिक हैं जो किसी भी पौधे के अस्तित्व और उसके विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट (जैसे शर्करा, स्टार्च), प्रोटीन (एंजाइम सहित), लिपिड (वसा, तेल) और न्यूक्लिक एसिड (डीएनए, आरएनए) शामिल हैं। ये यौगिक सभी पौधों में कमोबेश एक समान होते हैं और सीधे तौर पर उनके विशिष्ट औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाते।

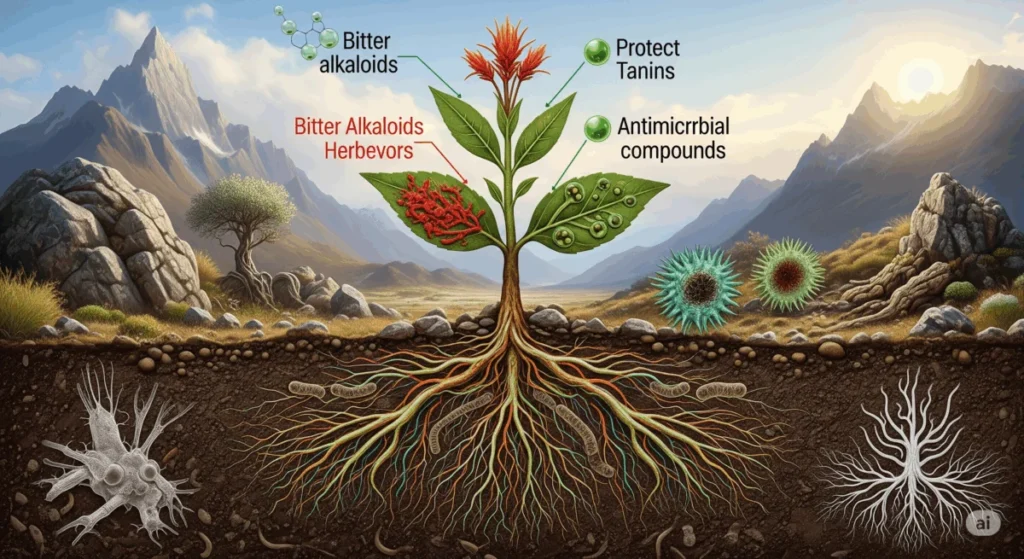

- द्वितीयक मेटाबोलाइट्स: जड़ी-बूटियों के वास्तविक औषधीय गुणों का स्रोत ये द्वितीयक मेटाबोलाइट्स ही हैं। ये वे विशिष्ट रासायनिक यौगिक हैं जिनका पौधा अपनी सीधी वृद्धि या प्रजनन के लिए उपयोग नहीं करता, बल्कि ये उसे पर्यावरणीय दबावों (जैसे सूखा, अत्यधिक गर्मी या ठंड) से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये शाकाहारी जीवों (जानवरों और कीटों) से आत्मरक्षा, रोगजनकों (बैक्टीरिया, कवक, वायरस) के विरुद्ध संघर्ष और परागणकों (मधुमक्खी, तितली) को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं द्वितीयक मेटाबोलाइट्स में वे अद्वितीय रासायनिक संरचनाएँ अंतर्निहित होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश कर आश्चर्यजनक औषधीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं।2

इन द्वितीयक मेटाबोलाइट्स को व्यापक रूप से निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

| श्रेणी | मुख्य विशेषताएँ | उदाहरण | चित्र |

| एल्कलॉइड्स (Alkaloids) | नाइट्रोजन युक्त यौगिक; अक्सर कड़वे होते हैं और शक्तिशाली औषधीय प्रभाव डालते हैं। पौधे के लिए रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।3 | मॉर्फिन (अफीम से, दर्द निवारक), कुनैन (सिनकोना से, मलेरिया रोधी), कैफीन (कॉफी से, उत्तेजक)। |  अफीम पोस्त  सिनकोना |

| ग्लाइकोसाइड्स (Glycosides) | शर्करा अणुओं से जुड़े यौगिक; शरीर में टूटने पर सक्रिय भाग औषधीय प्रभाव डालता है।4 | डिजिटॉक्सिन (डिजिटेलिस/फॉक्सग्लोव से, हृदय रोगों में प्रयुक्त), एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स (एलोवेरा से, रेचक), जिंसेनोसाइड्स (जिनसेंग से, एडाप्टोजेनिक)। |  एलोवेरा पत्ती  जिनसेंग |

| टर्पेनॉइड्स (Terpenoids) | विविध यौगिक; पौधों में सबसे बड़ा वर्ग। इनमें आवश्यक तेल, कैरोटीनॉइड्स और स्टेरॉयड शामिल हैं।5 | मेंथॉल (पुदीना से, ताजगी देने वाला), निम्बिन (नीम से, कीट-रोधी), करक्यूमिन (हल्दी से, सूजन रोधी), कैनबिडिओल (CBD) (भांग से), यूजेनॉल (लौंग से, दर्द निवारक)। |  पुदीना पत्ती  नीम पत्ती |

| फेनोलिक्स (Phenolics) | यौगिकों का बड़ा समूह; एंटीऑक्सीडेंट, कसैले और रंगद्रव्य गुणों के लिए जाने जाते हैं।6 | एंथोसायनिन (फलों/सब्जियों में, रंगद्रव्य), टैनिन (चाय, ओक में, कसैला), फ्लेवोनोइड्स (हरी चाय, अंगूर में, एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी), रेस्वेराट्रोल (अंगूर से, हृदय स्वास्थ्य)। |  रंगीन फल और सब्जियां  लाल अंगूर |

2. विकासवादी अनुकूलन और पर्यावरणीय कारक: प्रकृति की अनूठी प्रयोगशाला

जड़ी-बूटियों में औषधीय गुणों का उद्भव केवल संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लाखों वर्षों के विकासवादी अनुकूलन का प्रतिफल है। पौधे स्थिर जीव होते हैं; वे शिकारियों से बचने, बीमारियों से लड़ने या पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थान नहीं बदल सकते। अतः, उन्होंने अपने भीतर ही ऐसी रासायनिक प्रयोगशालाएँ विकसित कर ली हैं, जो उन्हें जीवित रहने और पनपने में सहायता करती हैं।

- रक्षा तंत्र: अनेक औषधीय यौगिक वास्तव में पौधे के रक्षा तंत्र का अभिन्न अंग हैं। उदाहरण के लिए, कड़वे एल्कलॉइड्स या कसैले टैनिन शाकाहारी जीवों को उन्हें खाने से हतोत्साहित करते हैं। कुछ यौगिकों में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो पौधे को कवक, बैक्टीरिया या वायरस जैसे रोगजनकों के संक्रमण से बचाते हैं। जब हम इन यौगिकों का सेवन करते हैं, तो वे हमारे शरीर में भी समान या समरूप रक्षात्मक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकते हैं।7

- पर्यावरणीय दबाव: जिस परिवेश में कोई पौधा उगता है, वहाँ का वातावरण भी उसके रासायनिक गुणों पर गहरा प्रभाव डालता है। मिट्टी की संरचना, जलवायु (तापमान, वर्षा), सूर्य के प्रकाश की मात्रा, ऊँचाई और अन्य वनस्पतियों तथा जीवों की उपस्थिति – ये सभी कारक पौधे में द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के उत्पादन को प्रभावित करते हैं।8 यही कारण है कि एक ही जड़ी-बूटी, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है, उसके औषधीय गुणों में भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए, उच्च ऊँचाई पर उगने वाले पौधों में अक्सर अधिक सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

- सहजीवी संबंध: कुछ विशेष परिस्थितियों में, पौधों के औषधीय गुण उनके सहजीवी संबंधों से भी प्रभावित होते हैं। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव या जड़ों के आसपास विकसित होने वाले कवक पौधे की रासायनिक संरचना को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कुछ विशिष्ट यौगिकों का उत्पादन बढ़ जाता है या सर्वथा नए यौगिकों का निर्माण होता है।9

3. मानव का अन्वेषण और पारंपरिक ज्ञान: सदियों का अवलोकन और अनुभव

मानव जाति ने हजारों वर्षों से इन पौधों के औषधीय गुणों का गहनता से अन्वेषण किया है। यह अन्वेषण अंधाधुंध नहीं था, बल्कि यह अवलोकन, अनुभव, परीक्षण और त्रुटि की एक लंबी, क्रमबद्ध प्रक्रिया का परिणाम था।

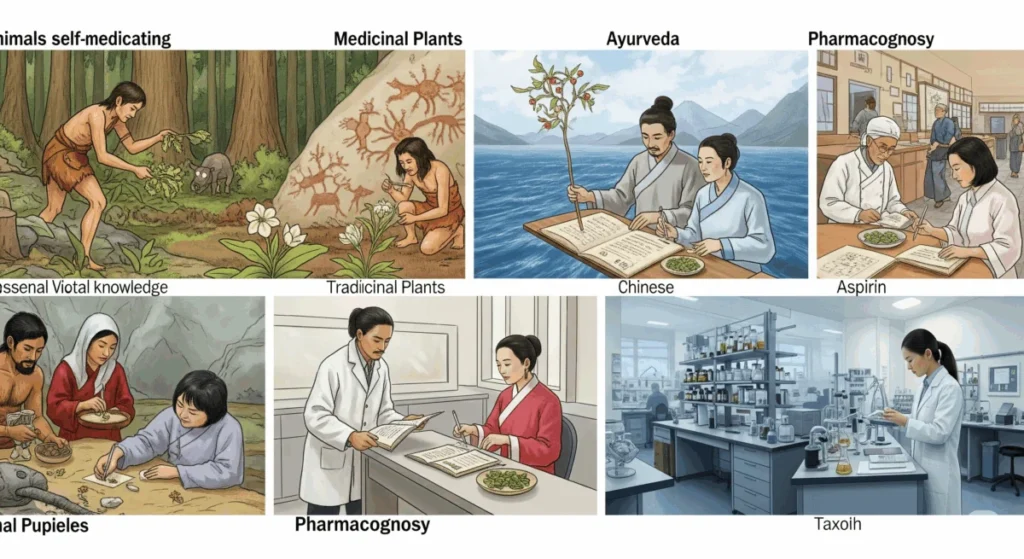

- अनुभवजन्य ज्ञान: प्रारंभिक मनुष्यों ने जानवरों के व्यवहार का सूक्ष्मता से अवलोकन किया कि जब वे बीमार होते हैं तो किन पौधों का सेवन करते हैं। उन्होंने स्वयं विभिन्न पौधों का सेवन करके या उन्हें त्वचा पर लगाकर उनके प्रभावों का अनुभव किया। इस अनुभवजन्य ज्ञान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से या लिखित ग्रंथों के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। यही ज्ञान पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM), यूनानी और विभिन्न स्वदेशी लोक चिकित्सा पद्धतियों का आधार बना।10

- पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ: इन प्रणालियों ने पौधों को उनकी ऊर्जा, स्वाद, शरीर पर उनके प्रभावों और विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद में, पौधों को उनके रस (स्वाद), वीर्य (शक्ति) और विपाक (पाचन के बाद का प्रभाव) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उनके औषधीय गुणों को समझने में सहायता करता है। यह ज्ञान केवल रासायनिक घटकों पर आधारित नहीं था, बल्कि पौधे के समग्र प्रभाव और शरीर की संवैधानिक प्रकृति पर भी केंद्रित था।

- रासायनिक अलगाव और आधुनिक अनुसंधान: 19वीं शताब्दी के पश्चात्, आधुनिक रसायन विज्ञान के विकास के साथ, वैज्ञानिकों ने जड़ी-बूटियों से सक्रिय यौगिकों को अलग करना प्रारंभ किया। उन्होंने इन यौगिकों की रासायनिक संरचना का निर्धारण किया और प्रयोगशाला में उनके औषधीय प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसने कई आधुनिक दवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे एस्पिरिन (विलो बार्क से व्युत्पन्न) या टैक्सोल (यू ट्री से प्राप्त एंटीकैंसर दवा)।11 आज, फार्माकोग्नॉसी का क्षेत्र पौधों से औषधीय यौगिकों की पहचान और अध्ययन पर केंद्रित है।

4. सिम्बायोटिक प्रभाव और जटिलता: समग्रता की शक्ति

यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जड़ी-बूटियों के औषधीय गुण अक्सर एक जटिल सिम्फनी (समग्र सामंजस्य) का परिणाम होते हैं, न कि केवल एक एकल सक्रिय यौगिक का। एक पौधे में सैकड़ों विभिन्न रासायनिक यौगिक हो सकते हैं, और यह अक्सर इन यौगिकों के आपसी तालमेल (synergy) का परिणाम होता है जो शक्तिशाली औषधीय प्रभाव पैदा करता है।

- संयोजन का लाभ: एक ही पौधे में कई यौगिक एक साथ कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं, या विभिन्न शारीरिक मार्गों को लक्षित कर सकते हैं।12 उदाहरण के लिए, हल्दी में करक्यूमिन एक प्रमुख सक्रिय यौगिक है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के लिए अन्य कर्कुमिनोइड्स और आवश्यक तेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- पूरी जड़ी-बूटी बनाम आइसोलेटेड यौगिक: यही कारण है कि कई हर्बलिस्ट और पारंपरिक चिकित्सक पूरी जड़ी-बूटी के अर्क या पाउडर का उपयोग करने पर जोर देते हैं, बजाय इसके कि केवल एक पृथक सक्रिय यौगिक का। उनका मानना है कि पौधे का समग्र रूप उसके सभी घटकों के synergistic प्रभाव के कारण अधिक प्रभावी और सुरक्षित होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जड़ी-बूटियों में औषधीय गुण कहाँ से आते हैं?

जड़ी-बूटियों के औषधीय गुण उनके द्वितीयक मेटाबोलाइट्स नामक रासायनिक यौगिकों से आते हैं। ये यौगिक पौधे अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं और यही मानव शरीर पर औषधीय प्रभाव डालते हैं।

प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स में क्या अंतर है?

इनमें एल्कलॉइड्स (मॉर्फिन, कैफीन), ग्लाइकोसाइड्स (डिजिटॉक्सिन, जिनसेंग), टर्पेनॉइड्स (मेंथॉल, करक्यूमिन) और फेनोलिक्स (फ्लेवोनोइड्स, टैनिन) शामिल हैं।

पर्यावरणीय कारक औषधीय गुणों को कैसे प्रभावित करते हैं?

पौधे का परिवेश (मिट्टी, जलवायु, ऊँचाई) उसके द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के उत्पादन को प्रभावित करता है। इसलिए, एक ही जड़ी-बूटी के गुण अलग-अलग जगहों पर भिन्न हो सकते हैं। यह विकासवादी अनुकूलन का परिणाम है।

पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान कैसे योगदान करते हैं?

हजारों सालों के अनुभवजन्य ज्ञान ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद) की नींव रखी। आधुनिक रसायन विज्ञान ने सक्रिय यौगिकों को अलग करके नई दवाओं का विकास किया।

“तालमेल (Synergy)” का क्या अर्थ है?

जड़ी-बूटियों के औषधीय गुण अक्सर उनके भीतर मौजूद कई यौगिकों के आपसी तालमेल का परिणाम होते हैं। ये यौगिक मिलकर अधिक प्रभावी और सुरक्षित परिणाम देते हैं, इसीलिए पूरी जड़ी-बूटी का उपयोग अक्सर बेहतर माना जाता है।

संदर्भ (References)

- World Health Organization. (2002). WHO traditional medicine strategy 2002-2005. Geneva: World Health Organization ↩︎

- Secondary Metabolites – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Alkaloid – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Glycoside – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Terpenoid – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Phenolic compounds – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Plant defense against herbivory – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Environmental factors affecting plant growth – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Symbiosis – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Traditional medicine – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Pharmacognosy – Wikipedia. (n.d.). ↩︎

- Synergism – Wikipedia. (n.d.). ↩︎